発達障害は、主に広汎性発達障害、ADHD(注意欠如・多動性障害)、学習障害(LD)、知的障害の総称です。

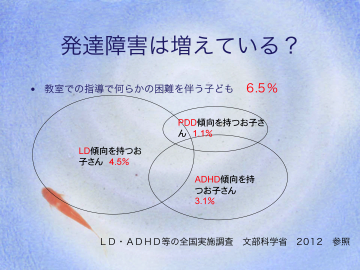

疫学調査では、文部科学省が2012年に実施した全国調査の結果で、教室での指導で何らかの困難を伴う子どもさん(発達障害の可能性のある子どもさん)の割合は、6.5%でした。そのうち広汎性発達障害(PDD)傾向のあるお子さんの割合が1.1%、ADHD(注意欠如・多動性障害)傾向のあるお子さんの割合が3.1%、学習障害(LD)傾向のあるお子さんの割合が4.5%でした。

疫学調査では、文部科学省が2012年に実施した全国調査の結果で、教室での指導で何らかの困難を伴う子どもさん(発達障害の可能性のある子どもさん)の割合は、6.5%でした。そのうち広汎性発達障害(PDD)傾向のあるお子さんの割合が1.1%、ADHD(注意欠如・多動性障害)傾向のあるお子さんの割合が3.1%、学習障害(LD)傾向のあるお子さんの割合が4.5%でした。

この調査の結果によると1クラスに2~3人のお子さんが発達障害傾向を持っていることがわかります。それでは、広汎性発達障害、ADHD、学習障害、知的障害についてそれぞれご説明したいと思います。

◎広汎性発達障害(PDD)は、自閉症やアスペルガー症候群、特定不能の広汎性発達障害などが含まれますが、社会性の障害、コミュニケーションの障害、こだわりの3つ組の障害と言われています。

具体的な症状は、視線が合いにくい、うなずいたり、愛想笑いのような仕草や表情が少ない、雰囲気や空気が読めない、冗談がわからない、特定の物を徹底的に集める、あることへの知識が深く、「博士」と呼ばれているなどが挙げられます。

遺伝的関与の大きい脳機能障害と言われていますが原因はわかっていません。ただ育て方の問題ではないことは分かっています。

また感覚過敏などの問題もあり、パニックの一因になることが多いと言われています。

男の子に多い疾患と言われていましたが、最近では男女比はそれほど大きくないのではないかと言われています。

具体的な症状は、視線が合いにくい、うなずいたり、愛想笑いのような仕草や表情が少ない、雰囲気や空気が読めない、冗談がわからない、特定の物を徹底的に集める、あることへの知識が深く、「博士」と呼ばれているなどが挙げられます。

遺伝的関与の大きい脳機能障害と言われていますが原因はわかっていません。ただ育て方の問題ではないことは分かっています。

また感覚過敏などの問題もあり、パニックの一因になることが多いと言われています。

男の子に多い疾患と言われていましたが、最近では男女比はそれほど大きくないのではないかと言われています。

◎次にADHD(注意欠如・多動性障害)は、発達に不相応な著しい不注意、多動、衝動性を特徴とする行動の障害です。

具体的な症状は、忘れ物が絶えない、裏表のプリントで裏を忘れるなど、不注意なミスを繰り返す、じっと座っていられない、順番を待てない、つい手がでてしまう、何か気になることがあれば、すぐに行動するなどが挙げられます。

神経生物学的な障害、実行機能の障害、前頭前野の機能障害など様々な原因が言われていますが、まだきちんとはわかっていません。ただこちらも育て方の問題ではないことは分かっています。

この疾患も男の子に多い疾患と言われていましたが、最近では男女比はそれほど大きくないのではないかと言われています。

LD(学習障害)ですが、知的水準から期待されるより十分に、読む・書く・計算する能力が低い場合にLD(学習障害)の診断がなされます。中枢神経系の何らかの機能障害が原因ではないかと言われています。

具体的な症状は、忘れ物が絶えない、裏表のプリントで裏を忘れるなど、不注意なミスを繰り返す、じっと座っていられない、順番を待てない、つい手がでてしまう、何か気になることがあれば、すぐに行動するなどが挙げられます。

神経生物学的な障害、実行機能の障害、前頭前野の機能障害など様々な原因が言われていますが、まだきちんとはわかっていません。ただこちらも育て方の問題ではないことは分かっています。

この疾患も男の子に多い疾患と言われていましたが、最近では男女比はそれほど大きくないのではないかと言われています。

LD(学習障害)ですが、知的水準から期待されるより十分に、読む・書く・計算する能力が低い場合にLD(学習障害)の診断がなされます。中枢神経系の何らかの機能障害が原因ではないかと言われています。

最後に知的障害ですが、知的機能が平均よりも低く、社会的・概念的・実用的な適応機能に制約がある状態です。染色体異常や先天性感染症など原因がわかっているものもありますが、多くは原因不明です。有病率は1%前後といわれています。

◎さて発達障害の治療は、心理社会的な治療(療育)と必要であれば薬物治療を組み合わせて行います。ここで注目していただきたいことは治療の標的は、その発達障害の基本症状ではなく、そこから生み出される有害な影響、例えば度重なる叱責、いじめられ体験、対人関係障害、自己評価あるいは自尊感情の低下などを最小限度に抑え、お子さんが本来持っている能力の可能性を開花させ、自己評価あるいは自尊感情を高めることにあります。

したがって、“発達障害に即した”ではなく、“その子に合った”対処・支援を行うことが大切です。

そういうことからも、家庭・教育・医療・行政など関係機関が連携をとりながら、心理社会的治療(療育)を行っていくことが大切です。

当院においても薬物療法や生活指導に加えて、教育機関や行政機関との連携を行うことでその子にあった支援を行っていきます。

したがって、“発達障害に即した”ではなく、“その子に合った”対処・支援を行うことが大切です。

そういうことからも、家庭・教育・医療・行政など関係機関が連携をとりながら、心理社会的治療(療育)を行っていくことが大切です。

当院においても薬物療法や生活指導に加えて、教育機関や行政機関との連携を行うことでその子にあった支援を行っていきます。